これはごく普通の会社員の

筆者本人の話

私はとある大手メーカーで、主力製品の開発に従事していました。タイトル通り、残業が月80時間ギリギリになる月が、年の半分はあったんです。月残業80時間を体験されたことのある方には、この大変さはきっと理解していただけると思います。

そんな2016年のある日、所属していたコミュニティが無くなるの機に、その仲間でバドミントンコニュニティを立ち上げることになりました。

立ち上げ当初は、仲間の多くも一緒に運営するから、忙しくても大丈夫だろうと思っていました。しかし蓋を開ければ、コミュニティの運営者はどんどん離脱していってしまいました。

そしていつの間にか、私一人で運営するようになってしまったんです。

時は流れて2025年、運営に関わるスタッフは10名近くに増え、私は年間延べ4,000人以上が参加する同コミュニティの代表を務めています。

- 極限の多忙(ペイン):

月80時間残業をこなす一人の会社員。 - 圧倒的な成果(ゲイン):

年間4000人規模のコミュニティの構築。

この常識では考えられないギャップを、私はいかにして埋めたのか。 この記事はそれを可能にした「時間の考え方」と、具体的な「仕組み」についての物語です。

・あなたの時間を奪っているポイントを見抜く視点

・意志の力に頼らず自分自身の行動を自動化する技術

・作業をテクノロジーと他人に任せる仕組みの作り方

残業月80時間の会社員が

スポーツコミュニティを運営する

残業80時間の「日常」

残業80時間と言えば、稼働日が20日だとすれば、毎日平均4時間の残業です。大手企業ならではの定時退社日もあるため、休日出勤は当たり前にありました。フレックスタイム制も導入されていなかったため、朝8時30分の朝礼から、へとへとになって23時に帰宅するだけの「寝に帰る」に近い日々でした。

コミュニティ運営という

「もう一つの仕事」

一方でバドミントンコミュニティは、週に1~2回、週末に3時間程度の活動です。傍から見れば、このタスクは3時間しか映らないかもしれません。

しかしその裏側には、ミニビジネスに匹敵する「見えないタスク」の山が存在します。

- 人を集める(集客)

- 会場を確保する(設営)

- 金銭を管理する(会計)

- 消耗品(シャトル)をメンテナンスする(物品管理)

- 部員へ連絡する(マネジメント)

それぞれに戦略を持って挑まなければ、コミュニティはすぐに衰退していきます。

破綻した「24時間」

この2つが掛け合わされた時、私のプライベートな時間は、完全に食い尽くされました。

平日は、休憩時間や深夜に、コミュニティの連絡やHP更新を行う。 休日は、バドミントンの道具を抱えて出社し、仕事が終われば体育館へ直行し、活動をマネジメントする。どうしても仕事が終わらない日には、活動後に再び職場へ戻る――。 (翌日、上司から「自己管理がなっていない」と怒られたのは、今では苦い思い出です😓)

たった一人の「戦い」

初期はそれぞれ役割を受け持っていた仲間は、「忙しい」「めんどくさい」という理由から、次々と離脱していきました。皮肉なことに、コミュニティの誰よりも時間がなかったはずの私が、たった一人で、この巨大なタスクの海に溺れかけていました。

これが、私のスタート地点でした。

一旦すべて自分で

コントロールできる状態にする

最も知識のない”素人”が、

たった一人残った

このコミュニティの初期運営者の中で、なんと私だけがバドミントンの「未経験者」でした。シャトルの知識も、体育館の予約ルールも知らない、まさに素人からのスタートだったのです。

普通に考えれば、もっと知識の豊富な経験者が運営を行うのが自然でしょう。しかし、実際には、その経験者たちから、一人、また一人と運営を離れていきました。

今となっては、コミュニティの「運営」に、必ずしも競技知識は必要ないことを理解しています。しかし当時の私には、何が苦しくて、何が嫌で、何をすると仲間が辞めていくのか、その理由が分かりませんでした。

複数人で行うのが当たり前だと思っていたコミュニティ運営を、仲間の離脱により、私は強制的に一人で経験することになったのです。

その運営経験の中で、私は彼らが嫌がっていたものの正体に気づき始めました。

それは「時間のロス」です。

時間のロス

彼らの目的は「仲間とのコミュニケーション」「バドミントンを行うこと」であり、これを最高効率で行いたいのです。対してコミュニティ運営を行う行為はロスタイム。しかし当初から彼らもそれは分かっていたはず。

しかし、コミュニティ運営には、当初見えていなかった大量の「時間のロス」が生み出されていました。

原因1:情報とモノの連携

活動でシャトルを14個使いました。これを会計係に伝え、金額を計算してもらい、清算のため現金を受け取る。残りのシャトルは次の担当者に渡す。

この一連の流れだけで、最低でも2〜3人と連携が必要です。誰か一人のレスポンスが遅れれば、その分だけ、他の全員に待ち時間が発生します。

原因2:判断プロセス

「体育館が、AとBの2コマ確保できました。どちらにしますか?」

担当者の都合、メンバーの希望、料金など、様々な要素を考慮して決める必要があります。

しかし、関係者全員の合意形成が必要な場合、この「判断」だけで、膨大な時間が失われていきます。「もう、誰か決めてくれ…」それが、本音でしょう。

課題が見えないというチャンス

このようなことは、実は私たちが働く会社の中でも、日常的に起きています。いわゆる「大企業病」の一種です。しかし担当者目線だと、この「時間のロス」は見えてきません。

会社では、たとえ非効率な会議や調整で時間をロスしていても、私たちには給料が支払われます。一方でコミュニティ運営は基本、対価がありません。「仲間とのコミュニケーション」「バドミントンを行うこと」という目的に対しての時間のロスがあまりにも大きく感じ、仲間たちは去っていったのです。

しかし、この莫大な時間のロスは、裏を返せば、莫大な「時間創出」の可能性が眠っていることの証明でもありました。

生み出す時間を把握するために

一旦、受け入れる

時間を生み出すために、仲間たちが辿った道は、「辞める」という選択でした。

しかし私は「全部、一人でやる」という、もう一つの道を選択しました。

無謀に思えるかもしれませんが、このアプローチは、実はどんなジャンルにも当てはまる、時間を生み出すためのプロセスなのです。

例えば、初心者が3時間かかる作業を、熟練者は15分でこなすことがあります。熟練者は、どこに時間がかかり、どこを省略できるか、その作業の「全体像」を完全に把握しているからです。これは、ご夫婦や友人と共同作業を行う時にも、同じことが言えるかもしれません。

結果的に、全てを一人で引き受けることになったことで、意図せずして、私にこの「熟練者」の視点を与えてくれました。振り返れば、無謀に思えた行動こそが、時間を創出するための「投資」だったのです。

習慣化で両立を図る

2018年時点で、私が運営するコミュニティの参加者は、年間延べ1500人規模に達していました。これは、通常のコミュニティであれば、大成功の部類に入ります。

その秘訣は「習慣化」。朝起きたら、歯を磨く、水を飲む、顔を洗う。もはや「やる気」を必要としない、条件反射の行動です。行わないと逆に気持ち悪い。私は、この原理をコミュニティ運営の全ての定常タスクに応用し、日常の決まったタイミングに組み込んでいきました。

- 活動から帰宅

⇒ 現金の確認と記帳、シャトル数量確認、メンテナンス - 朝起きて歯を磨く

⇒ 新規問い合わせの対応 - 会社の昼休み

⇒ 体育館の空き予約チェック - 会社からの帰宅

⇒ 連絡テキストの作成

私の心から「面倒くさい」というノイズは消え、気分に関わらず、体が勝手に動くようになりました。 つまり、私自身の行動を「自動化」したのです。

「時間のロス」の原因の1つ、「自身のアクションの遅れ」を習慣化で乗り越え、残業80時間とコミュニティ運営をギリギリで両立させたのです。

しかし、成長もここまででした。 なぜなら、私自身がボトルネックであることには、変わりなかったからです。

コロナはアイデアを与えた

研ぎ澄まされた感覚に

与えられた「時間」

2019年末、世界中を騒がせた新型コロナウイルス。そして体験したことのない緊急事態宣言。会社もコミュニティも一度停止せざるを得ない状況に陥りました。

そして、私の生活も大きく変化します。なぜなら、あれだけ私を縛り付けていた「残業80時間」と「コミュニティ運営」というタスクの波から、突然、解放されてしまったからです。

当時の私は、いわば「タスク処理の鬼」でした。しかし、突然タスクから解放され、時間を与えられても、旅行にも行けない。

そんな中、仕事が習慣化されていた私は、その有り余る時間とエネルギーを、コミュニティ運営の根本的な見直しに充てることにしたのです。全てのタスクを、一つずつ言語化していく、という作業に取り掛かりました。

行動を言語化すれば自動化につながる

コミュニティの運営タスクを言語化してみた一例です。

- 応募問い合わせにメール回答

- 参加費の徴収

- 会計・集金額の帳簿(Excel)

- メンバー参加管理

- シャトルの購入・メンテナンス

- メンバーへの連絡・リマインド

- 活動会場に行く

- 活動会場を予約する

- 現地での段取り

- 複数の募集サイトをメンテナンス

バドミントンコミュニティの運営と聞いて、ぱっと思いつくようなタスクでしょう。

結論から申し上げます。

コロナを経た結果、この10個のタスクのうち

❼と❽を除く、全てのタスクが「自動化」されました。

あえてタスクを言葉の羅列にしたことで、アイデアが生まれたのです。

10個のタスクのうち、8個を”消した”

自動化の具体的手法

① 応募問い合わせへのメール回答✉

窓口として LINE公式アカウントを採用。自動返答や、ステップ配信を利用し、案内を自動化。多数の定型文機能で柔軟に対応ができる。

② 参加費の徴収💰

決済サービスの「Square」を導入し、クレジット決済へ変更。現金のやり取りをゼロにしたどころか、サブスクリプション採用により集金も完全自動化。

③ 会計・集金額の帳簿(Excel)

会計ソフト「Freee」を導入。サブスクリプションで徴取したもの、クレジットカードで購入したものは自動で記帳、現金購入時はレシートをスマホで撮影するだけで完結する。

④メンバー参加管理📅

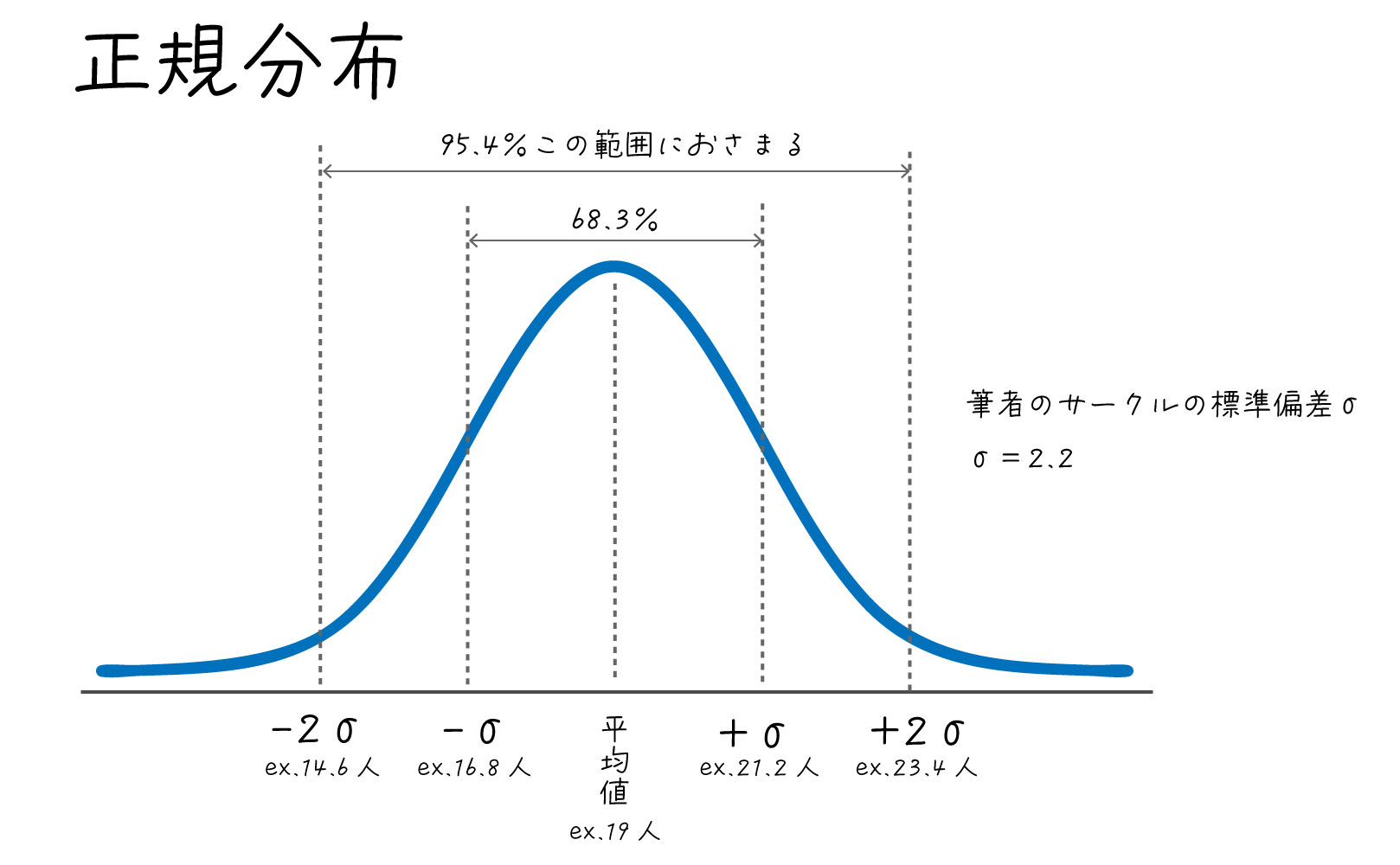

ドタキャン・ドタ参が工数を圧迫していたところを、自由参加に変更。正規分布では参加者数の標準偏差σの2倍の範囲に95.4%の確率で収まるという機械設計の統計知識を応用し、一切の管理を不要とした。

⑤ シャトルの購入・メンテナンス🏸

メンバーが各自で活動にシャトルを1つ持ち寄る方式を採用。

焼き肉店でお客様が肉を焼く。IKEAの家具は自分で組み立てる。と同様の発想。

⑥メンバーへ連絡・リマインド📣

LINE公式アカウントをメンバー向けにも採用。個人にタグ付けができ、個人毎に案内内容を変更ができる。活動リマインド等の連絡事項は全てタイマー配信。

⑨ 現地での段取り💁

完全オリジナルiOSアプリを開発。スピーカーから音声案内が鳴り響き、メンバーの行動と時間を管理、ディスプレイで一目瞭然のコート割り振り、活動全体を完全に自動化した。

再び自分以外の人に頼る

自動化の先に見えた、新たな「壁」

私が作り上げた自動化の仕組みにより、コミュニティ運営は、当初とは比べ物にならないほど簡単になっていました。その変化は、コミュニティをさらに「巨大化」させるという、新しい選択肢を私に与えてくれました。

スポーツコミュニティを大きくするということは、活動数を増やし、多くの活動会場を予約する必要が出てきます。

様々なことを自動化して時間を創出した私も、また単純にタスクを増やしてしまいかけていました。しかし、コロナを経て、時間の創出という概念を捉えた私は、一つの結論に達します。

「時間」と「お金」の等価交換

それは「時間はお金に換えられて、お金は時間に換えられる」ということです。

会社であれば、この考え方は既に広く浸透していると思います。しかし世の中、特に日本では、会社から一歩外に出ると、途端に時間の価値を低下させてしまいます。

でも、コミュニティ運営に掛ける1時間も、会社に掛ける1時間も、どちらも短い人生の1時間です。その価値は、本来同じはずです。

最後の自動化

それは「他人の時間を買う」こと

コロナで自動化できなかった2つのタスク。

❼活動会場に行く

❽活動会場を予約する

最後の自動化のために、従来はコミュニティに浸透していなかった概念を、ついに導入しました。

それは「人件費」です。 つまり、参加費に、運営スタッフへの人件費を織り交ぜることにしたのです。

そのために行ったこと。それは「『手伝い』という概念を捨てる」「絶対に無償で働かない」という、メンバーへの意識付けでした。 ボランティアではなく、プロフェッショナルな仕事として、責任と対価をセットにする。この意識改革こそが、私のコミュニティを、単なるサークルから、持続可能な「事業意識」へと変貌させたのです。

そして2024年。こうして生まれた人件費を元に、物理的な作業をスタッフにお願いすることで、私はついに、自分自身がほとんど不要な人間になることができました。

この人に任せる仕組みが完成して初めて、コミュニティは、私の労働時間の限界を超え、年間4000人を超える道を、歩み始めたのです。

まとめ

この長い物語では、私が実践してきた、様々な「時間創出」の技術を見ていただきました。 そこには、いくつかの重要なキーワードがありました。

- 課題の発見:

「時間のロス」を生む「連携コスト」と「判断コスト」 - 最初の答え:

自分の行動を自動化する「習慣化」 - 転機となった答え:

作業を自動化する「言語化」 - 究極の答え:

他人の時間を買う「人件費」という思考

WordPressの表示では、この記事の読了時間は「34分」とされています。 貴重な34分間、この長い物語にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

しかし、これは、あなたの人生から「消費」された34分ではありません。 あなたの未来から「やらなくていいこと」を消し去るための、価値ある「自己投資」の時間だったと、私は信じています。

あなたにとって「本当にやらなければならないこと」とは、一体何でしょうか?

コメント